这是一次比较临时的旅行,只有我一个人。当我出门的时候,我只确定了去程的一小段交通。我喜欢这样的方式,因为可以起到一种休息作用,不用作计划,更不用每天为了完成计划而提心吊胆。在这样的旅途上,人往往会有意外的收获。

D0 2023-4-12

很快我就闪现到昆明。在昆明长水机场,有些党政体的标语,其中有的直接就写面向南亚东南亚开放,看来大家都确信昆明要做东南亚中心城市。在国际航班的到达时刻表那里,都是清莱,清迈,万象来的飞机。从万象一天有两班来。

一开始,我没意识到这次出门撞上泼水节了。是在预定景洪的酒店时,发现贵得离谱,价钱翻了三倍五倍的,打电话去问,才知道。这是疫情开放以后,三年来第一次搞泼水节,也是西双版纳设编70周年的庆祝,因此无论是面子还是里子都要大搞特搞,又是从中央和东南亚国家摇人,又是搞封路的,预备要办成一次空前的狂欢节。我晚上十点钟从高铁站出来,就有文旅局搞的班车在门口接人。时间确实很晚,在这个日子里,我们是打不到车的,或者是坐地起价,把大家搞得很头疼。好在我预定的住处就在狂欢节的中心地带,所以班车很合适。本地政府对于这个支柱产业极为上心,为了向大家普及旅游资源、班车路线、西双版纳新出的极为方便的旅游小程序,还有泼水节的注意事项,售票员嗓子都要讲哑了。

“蹦傣迪”这个词不知道是谁想出来的,听起来很聪明。

一路上感到景洪自从上次以后又发展了不少,很为他们高兴。越往城区走,越能看到许多准备好了狂欢的人们。澜沧江两岸光轮变幻,烟花飞溅。到了班车终点站下来,虽然节日明天才开始,已经是一派狂欢节气氛。路上女的穿得都很清凉,男的有许多手持水枪为非作歹。接近住处的一段路尤其凶险,我至少靠着一些急停和加速躲掉了三股水柱,但还有一股击中我面部。我当时捂着眼睛说停停。

深夜快一点钟了,底下疯狂滋水的妹妹还在那边乱喊乱叫,音响的律动里面夹杂着救护车的警笛声,要是我再年长二十岁,我真想安静地抽根烟。现在我有一个犯愁的问题,既然泼水节阵仗这样大,老挝在景洪这个签证点肯定开不了,那应该怎么办呢。我一开始甚至想在这边多住几天到泼水节结束,参与到这个大乱斗里面来,但是一看明天涨到一千多块钱一晚上的房费,觉得还是按原计划跑路,明天到磨憨去,然后走落地签那一套。怪不得那个老板听说我要续住,笑得跟花儿一样。妈妈的,明天就叫他笑不出来。

住的这个房间天花板有一点破绽,我折腾了一下,发现将天花板上一块板子拉下来,里面可以伸出一折叠楼梯,通向隐秘的阁楼。可惜里面只有三张床垫,一部空调。没有老鼠,死人,或其他一眼看得见的鬼神。

D1 2023-4-13

昨天晚上我很聪明地预约了出租车把我拉到火车站去。聊起为什么现在要走,司机说一千块钱一晚上真不贵,已经是政府强力压价以后的结果了。以前过年时候上万都有。他曾经拉过一家人,他们在景洪过年,一周花掉了28万元。

泼水节是雨季的开始。四月底就要开始天天下雨了。司机说5-6月是小雨季,7-8月是中雨季,再到10月是大雨季。我想起了以前我记录的一些内容。

东南亚的陆地上五月开始雨季,在曼陀罗国家冲毁驰道,闭锁王庭。长江沿岸和日本在六月份开始下雨,而华北和朝鲜半岛要等到七月。而在冬天,来自西伯利亚高压的干冷空气一路呼啸向南,直到来年四月。在丁香和铃兰开花的日子里,季风又要踏上归途。

……东南亚的海水里,九月份太阳直射湄公河三角洲和马来西亚,十月份直射苏门答腊和婆罗洲,十一月在爪哇和苏拉威西,十二月在伊里安,一月在澳大利亚。当热源扫过,季风吹过,就带来大量的降水。

在火车站吃了一碗粉,买了一瓶娃哈哈。我感觉应该是在那时我的水喝了一半没有扣好就放在了包里,在磨憨安顿下来以后,由于想换一件速干的衣服,才发现包里所有这种衣服都湿了。好在那些棉的衣服没有太大影响,电脑也幸免于难。这完全是运气好,实在惊出我一身冷汗。稍微有点后悔没把 surface 的包也一起带上。往后我要把电脑放在许多衣服的中间,下雨就让衣服帮忙吸水。

到了磨憨,高铁站修得很漂亮。出来就打车,同两个河南口音的年轻人拼一个车。开车的是那种景区附近常有的农家乐老板娘,很忙很能干,说话并不客气,嫌弃我定的酒店离口岸远,开车还要绕一下,还说我看样子明天早上还要打车的,塞给我他们的电话,说可以电话叫车。下午我走了一下,其实只有一公里多,并不远的。

磨憨镇的格局大抵如此。

在这个边境的镇子上,以东盟大道为绝对的核心,两侧有密密麻麻的商铺。这些商铺最多的是饭馆,同这个小镇子的人口一样,是外地的居多,因为来往的大车司机通常是外地人。其次是卖百货的,什么都有,比如“夜色狼”牌富贵肥佬裤。这是给胖子专做的平角短裤,我头一次看见这种东西。还有一家卖“潮流百货,新奇玩具”的地方有KN95和防护服出售。再少的是做一些边产生意,像是蜂蜜、茶叶、红木和翡翠,以及各种冷链、物流、运输、报关公司所开的门脸。除此之外,还有各种跟别处一样的小店,比如泰式按摩,蛋糕烘焙,一心堂药房之类。

住店时,由于房间尚未清理干净,我跟前台聊了会天。

这酒店叫做快果酒店。刚开业,携程上甚至没评价,但办得并不差,比我2009年左右在青海住过的三星级酒店还强些。虽然整体建筑看起来似乎尚未完工,或有私搭乱建,但门脸很干净利索,小盆栽摆在路两侧,门外配备有自动售货机,装修没明显异味,WiFi强度尚可,不过没有电梯。整体上是典型20年代新开业快捷酒店的装修风格。

前台阿姨说今天刚刚开通了不用下车直接从国内开到老挝的线路。我感到不可思议,再问是哪天开通的,阿姨重复说今天。我这下搞明白火车上那些严阵以待的大妈大爷纹身大哥是在做什么了,他们要在高铁站直接换乘,进入老挝。好在弄清楚了这趟车的乘客得是办好了签证的,不接受落地签。这样,我不必后悔,但还是有点奇怪为什么我没注意到这条线的开通信息。

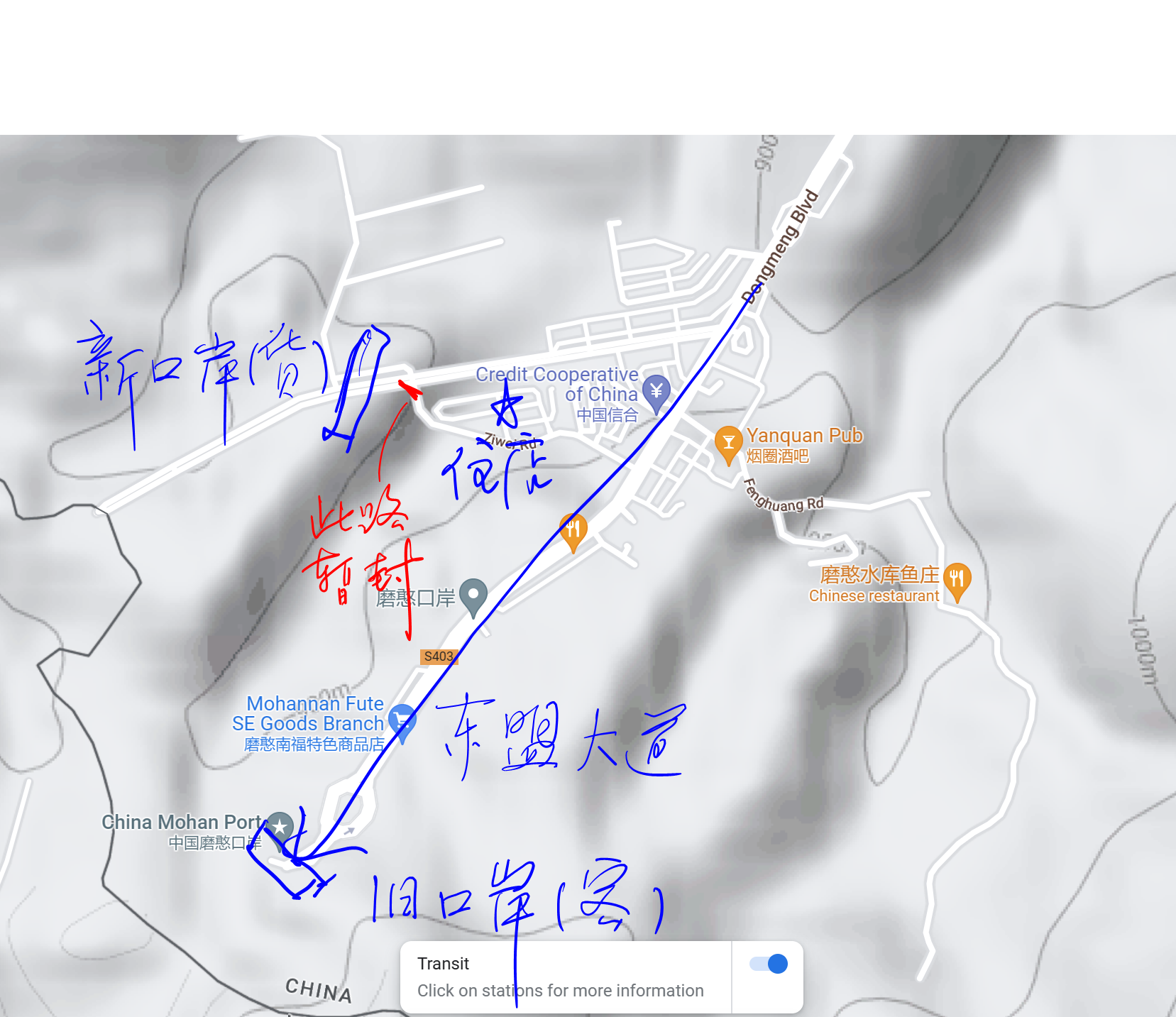

一点半了,我去吃了个饭。在一个湘菜馆,叫做勐腊香凝湘菜馆,十五块吃了一个三鲜面,不放辣椒。这个面条非常好吃,是老板娘现切的肉,现煎的蛋。店面非常干净,有一块打麻将的空间,麻将机上摆了两副牌。我进门的时候,老板娘正在泡茶,我就想到我三姨,在东北的一个小镇上也有这样一处店面。聊了会天,弄明白了一件事:那个快果酒店和这家湘菜馆生意都不好,这是暂时的,因为现在新国门在做最后的装修,将关键的路口封死了,导致这一块的人流很少。但等那个封住的路口一开,由于所有的大卡车都要在那里进出,这些店面立刻就会门庭若市了。

那些大车拉着集装箱,货物有些属于东南亚讲粤语的老钱,有些属于大陆的新钱。大车除少许老挝的,主要是些苏、鲁、冀、陕等省份的,尤以北方为多,而少见湘鄂川黔甚至云南本地的牌照。大街上的人不少讲话带有各地口音,店面也都是各地菜,没有什么本地菜,总的来说开店的人带两广、四川、湖南口音的为多,本地人口本来就少,在这一波进程又落后了。中老铁路的开通没有几年,疫情已经结束,一切正处在突进当中,远远没有停稳。在新口岸所处的一侧,无限的卡车在镇子外围轰鸣,工人在新国门前面的广场上敲石头,苏式的广场大路灯放在地上,尚未吊装。日子将会更加忙碌。

这个地方将要建成一个窗口。其实现在本来就差不多是了,昆明是东南亚的区域中心,而在老挝这个方向,景洪是这一片十几个坝子里唯一方圆达到十几公里的,又有澜沧江的恩泽,天生要做集散地。而老挝和景洪之间的一切都要在磨憨通过:来自东南亚的资源、农产品和原材料,来自中国内地的制成品。哈尔滨铁路局的火车,还有来自五湖四海的大卡车,在大路上扬起红色的烟尘,就像在公元700年的一个傍晚进入某个粟特城市的商队。

烟尘是红色的,这是因为土地是红色的。临街的房子、道路和树就像被红色的泥浆淋过一遍,就像美国佬眼里墨西哥昏黄的滤镜。下午等太阳疲倦了以后,我出门四处溜达,许多店里坐了大车司机在吃饭,有的在川菜馆里临街划拳。我吃了昨天在抖音里看到的店,他们20块钱的五香猪肝饭很好,使我想到从前在大学食堂里吃到的鸭腿饭。买了一听老挝啤酒,换了三百块钱,汇率是2400,很烂,但是考虑到这个地方的位置,尚可接受。回来拿奥利奥下酒,觉得老挝这种拉格味道很干净,比想象中要好。明天就要过境了,希望不会发生太离谱的事情。

D2 2023-4-14

早上六点五十起床,到边境去排队。最先到的一批人里面游客比较少,多的是去做工或去做生意的,或者就是老挝人。有几个游客被一个导游带着,我从导游那里蹭来了海关小程序的码,早早填了申报表,然后又更换、激活手机卡。一切弄好之后,正好开关放行。

在国内就是盖个章。注意过关时不管在哪一道手续,尽量同国人排一队,否则将会进展极其缓慢。尽量排最右边的队,因为他会分流成三条,效率很高。然后步行小几百米,在中国境内是水泥路,在老挝境内是红土路,排列着许多大卡车。进入老挝海关,这时落地签的兵哥还没上班,等了十分钟,他将护照收走,叫我们去左边窗口等。很快出现一个年轻人,他很不熟练地叫我们名字,给我们一张表,收了一百五。这张表如果自己填好还给他,大概是不用再交钱就有签证;但是我没有照片,无法填好,所以又花五十块才拿到签证。同排队的有三个四川口音的中年人,他们先去万象,再到琅勃拉邦。还有一个长发艺术哥,生得较宽,面白,有一些痘,长得像几年以后渐渐成熟的@未名子。他是直接去琅勃拉邦的。

又交了二万基普,算是出关。坐人均二十块的面包车到磨丁站,路上看到这里就像一个大工地,正在起高楼,对面磨憨尚无这许多高楼,甚至景洪也没有,我很好奇起了以后是要拿来做什么,因为路面仍然很破,没有翻修迹象。周围主要是些拉集装箱的大卡车,这些车对于路面也不友好的。

磨丁站那里锤子都没得,只有一个说中文的快餐车,和一台ATM。他的手续费太高,我不愿拿他换基普。时间只是九点,离开车四小时多,火车站没有开门,便在凉棚下同艺术哥聊天。才知道他是比我还小两岁。没有问他的学校,多半是在西南政法读法学的,溜出来玩。本来有一个伴,但是其家长听说要去老挝,立刻严厉禁止,于是只好单独出来。河南人,家中在东南亚做生意,对马来西亚和菲律宾有些熟悉。

艺术哥是高强度冲浪的,知乎近期烂梗都能接一下。等车时间很无聊,便有一搭没一搭地聊一些显卡,GPT,宫崎英高的事,以及其他生活和学校里的轶事,他跟我讲点法学,我跟他讲点物理学。哥们说他本来想学哲学的,但是没考好,来学法学。后面加上微信,发现朋友圈也是很欧陆。有点未名子气质,不过哥们人挺好的,感觉人品这块比未圣强得多。我早上没吃饭,两人中午又都没饭吃,便分着把我买的一包橙子香精小面包吃完了。

我半小时即在孟赛下车。这些列车和车站都是国标,有一种错位感,但出站立刻不同了。中国的力量延伸到石板的广场所能覆盖的范围为止。走上红土,坐一种很东南亚特色的电瓶车,每人二万基普,从火车站开到丹萨旺市场门口。下车我首先漫无目的地找吃的,遇到一间中国标牌的地方,一楼是电玩城,员工在那边玩手机。有一个长得像丁真的年轻人自己坐一桌,我走过去说:哥们?

丁真说:甚么事?

会说汉语便好办了。我问他这里能不能吃饭,他摇头。又问哪里能吃,他想了想,去厨房揭锅盖,将我领过去,又给我碗筷。我看到桌上有他们午饭剩的一锅鱼,一碗咸菜,一碗调料,都比较完整,还有一整个电饭煲的白饭,问要多少钱,答说不要钱。又给我拿了一瓶水喝。这样,靠讨口子吃了一顿,晚上可以得理地开荤。吃完以后我强行自己把碗给他们洗了。

又问他住宿,就把我带上楼,但房间的灯不灵光,墙长霉,也没有窗户。虽然宽敞,但没有意思,开价60RMB,我总觉得国内找个挂逼房都比这强。于是表示遗憾,走掉了。之后又去隔壁 Charming Lao 问,那里倒是搞得像个高级客栈一样,可惜要75刀的房费,我直接夺路而逃。沿着路随便走,又去了两家,都不行,于是准备去镇上正规的酒店看看。

路上经过丹萨旺酒店,一个在老挝打工的中年人出来,说他刚才在第一家店就看到我,他也在找地方。说丹萨旺的房间25万基普又没电视,他只想天天看电视才舒服。我问他是否在这边工作,他说在老挝长期跑,主要在孟赛,因为住宿最便宜。他这次就是没有钱住店叫人赶出来的。他将我领到 litthavixay guesthouse,这里10万一间,房间比较干净整齐,又有厕纸,可惜没有空调。我想了想,还是算了。打工哥叫我把他的房退了,他住我看的这间,位置比较好。这样,我继续往镇上的 mittaphap hotel 走,终于住进来。现在很贵,要30万一晚,合人民币120块。但也不是不能接受的。

镇上这两天在过年,什么地方也不开门,街边凡是开门的店,无不是一家人摆开水桶烧烤架大功率音响,一边放 blackpink、黄垂玲和别的什么东南亚电摇,一边跳舞烧烤,一边朝路人滋水。大路上也有皮卡牵引的滋水大队。我在 mittaphap 酒店门口就被他们前台从后脖领子泼了一身,那个门是个小门,我当时找不到酒店入口,折回来问这些人酒店位置,结果这几个妹妹笑得跟杀猪一样,脑门子都扭曲了。好在尚且通一点英语,可以交流。

下午酷热稍微退去了,我出门找点饭吃,走到一个川渝饭店,当时里面有一个昆明来的大哥快要吃完了。我问老板能否点菜,就带我到冷柜前面,我说拌个猪耳朵,再炒个菜苔。于是坐下等着,边喝茶便跟昆明哥聊天。昆明哥也问我是否来老挝找老婆,这问题之前打工哥也问过我,我觉得很哭笑不得。昆明哥说我太年轻了,应该还没到那个阶段,可是来这地方的中国人,如果不是挣钱来的,99%都是来找老婆。他言语间对老挝很不满,说没意思消费又高。原来他是疫情三年被封的很厉害,几乎出不了家门,没有工作,今年放开了便出来东南亚找乐子,已经一个月了。在万象和琅勃拉邦找漂亮的本地女人,吃饭顿顿要去漂亮地方,花掉二三百,带着玩玩买买,又是三四百块钱,把他吃干抹净。现在这里过年,哪里也不开门,更是没得玩。我看昆明哥大约四十岁左右,面相显老,不知道有没有成家。

菜量很大,我到最后也没有吃完。猪耳朵非常辣,菜苔吸饱了油水也辣,天气三十六七度,风扇也够不到我。这很难顶,我便请昆明哥一起吃猪耳朵聊会天。后面主要聊一些润学的事情,其实像昆明哥这样的人当神友润出去我是非常赞成的,这完全是生活所迫,在国内大城市做体力活就是不如润出去,可是他也苦于没有渠道。他认识一人在新加坡做几年维修工,有数十万人民币积蓄了,现在正在这边花钱找老婆。我向他简单介绍美国签证的情况,都感叹美国不好去。我说欧洲好去,也比美国稍微轻松,稍微安全。他说发达国家对他们都一样,没有老乡关系、裙带关系,哪里的工作签都拿不到。我想了一下,的确那些都是老乡带老乡的勾当。就连去非洲,也要首先到公司里去,他这样做零活的,可能不容易。

后面聊多了昆明哥给我发烟,我说不会。于是他自己点了一只抽完走了,我打包了饭菜慢慢溜达回住处,途中买了一根雪糕,我以为是芒果,结果是榴莲,真是扫兴,这可是6RMB的雪糕。不过好歹也是个雪糕,我仍然把他吃完了。穿着拖鞋走在黑夜轻快的小风里,路边一家一家的破房子门口还在轰趴跳舞。路灯半亮不亮,谈恋爱的青年骑着摩托车,卷起地上的沙石。颇有一种巴西的印象在的。

我想出国以后,由于语言和文化的分别,可以更容易地和国人称兄道弟了,适合多找人聊聊天。

D3-2023-4-15

昨天晚上有一点吃坏肚子,今天休整一下。早餐在酒店喝粥,这里的瘦肉粥没有皮蛋,但是有一股皮蛋味,我觉得非常好喝,胜过宏状元和嘉和一品。上午和下午都在网上娱乐。中间出门吃了个饭,在孟赛酒吧,那儿还有一个回家的大学生,在苹果本上看中国和美国的硕士项目的信息。

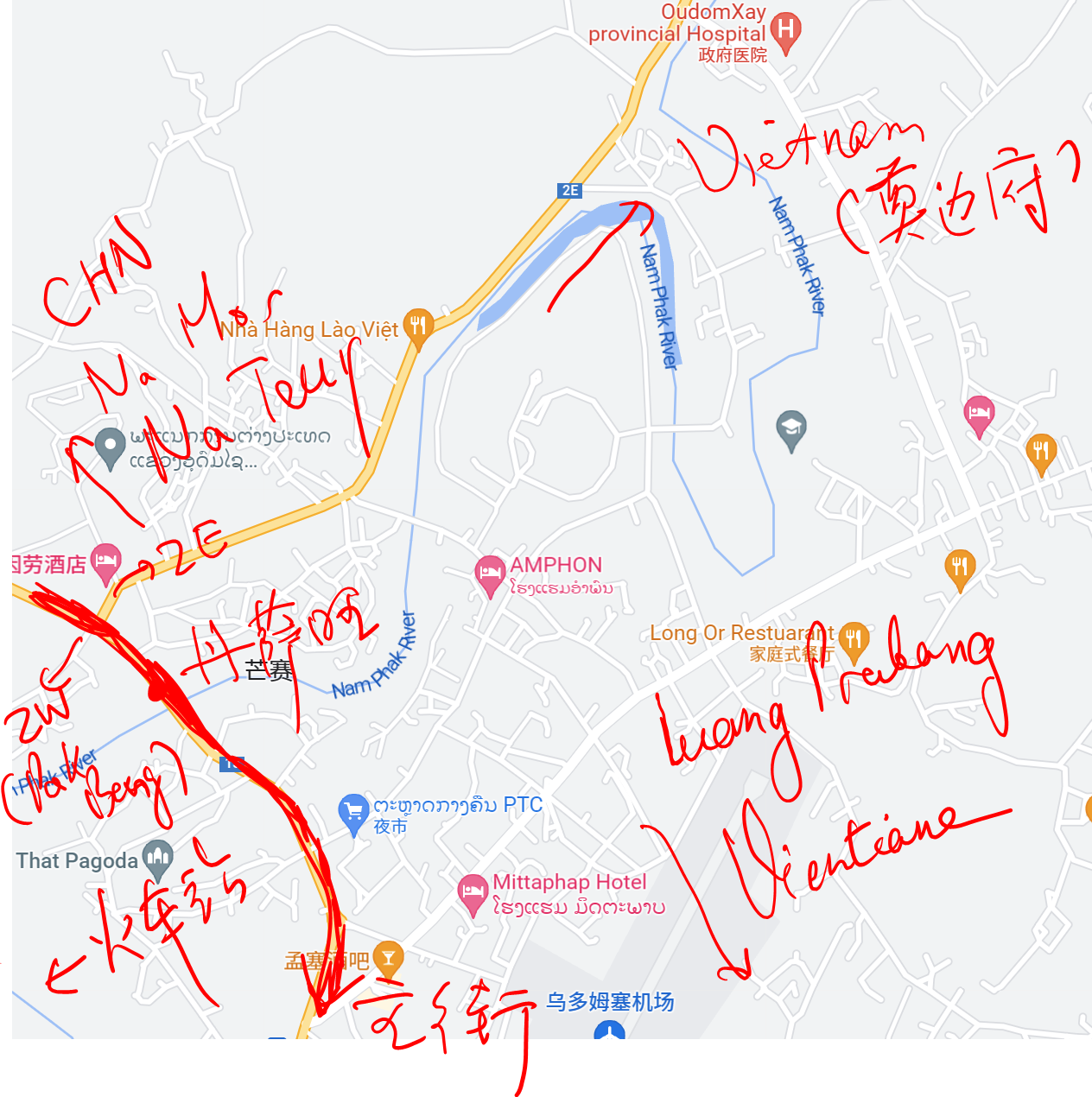

晚上我饭后感觉好多了,就出来当街溜子。乌多姆赛省省城孟赛市的格局很简单,13号公路穿城而过,算是主街。这条路平行于泛亚铁路,在城里也是西北-东南向的,向北通向纳磨、纳堆,向南通往琅勃拉邦和万象。另外一条路是2号公路,是西南-东北向,向东通往越南的奠边府,向西则通向湄公河上的 Pak Beng。那里有一座新建的水电站,对寮北的发展很重要。13号路所构成的主街,它同2号路的交叉口构成了镇子西北角的商业中心,从那里沿13号路向南去,大约一两公里,地势一路变低,这一带是整个镇子的骨干。从这里去机场往东南走,去火车站则要先往西北走,再折向西南。

我所住的就在主街的南段边上。于是今天晚上我出来,首先就沿着主街向西北走。在 Nam Phak 河的南边不远处看到一家中国人开的铺子,连着两间屋子为一家。右边一间是卖工程机械和润滑油,大门锁住了;左边是卖药的还开着。药店墙上贴一张老挝地图,摆了十来套汉语-老挝语学习的点读机。另一侧的墙壁上贴了挺大一个公主的卡通贴画,年头不短,这家可能有个女儿。

我走进去,里屋出来一个四十来岁的妇女,是这里药店老板娘。聊了一会天,知道是福建人,过来有七八年了,以前在国内是卖工程机械的,后面出于某种原因,我没敢打听的,放弃了国内的生意,由老乡带着跑到这边来,来之前也没有听说过这里,更不会说这里话。现在算是安顿下来,生意也还不错。大约八年前中国人就在这里修路,13号公路就是中国人修的,后面一直都有中国人在这边开矿。60公里以外有一个金矿。这种情况下,可以想见生意差不了。过了一会,老板也出来了,拿个收音机听普通话讲抗美援朝的节目,并不搭理我们。

老板娘比较友好,但是也并不健谈。很快就没什么话讲,我也不敢打听太多东西,特别是具体的经营数据,虽然我最好奇的也是这些。觉得直接走也不合适,买了一盒蒙脱石散。

同磨憨一样,这里做生意的主要都是些南方人,夫妻一起来;而干工程的大部分都是北方人,或者单身,或者留老婆在家里带孩子。南方几个省如湖南福建在这边有长期的商会,带得本省的商人像葫芦娃救爷爷一样挨个从远处冒出来。而北方人干施工队的多,在国企里、在项目上的多,一次至少要来一面包车人。

向北走到丹萨旺市场门口的时候,看到一对夫妻在闹别扭,男的往前走几步,别过脸去,点起烟不说话。女的有个朋友在一旁劝,三人都是五六十岁。我看他们穿的像游客,说话口音有些熟悉,便问他们是不是东北人。大爷先回答了我,我于是说我妈也是东北人。一合计,这几个口音带点海蛎子味的叔叔阿姨是大连人,年轻时候可能是工人。他们一行十几个人从大连一路自驾到万象,正在返程路上,今晚在丹萨旺酒店休息。

大爷招呼旁边几个买水果的阿姨,向他们介绍说我是“隔壁鞍山”的,比他们儿子还小几岁。阿姨们非常热情,还跟我推荐了琅勃拉邦的国花酒店,把他们微信推给我了,说虽然老板人不太好,但确实位置好也便宜。

但是另一个大爷说:“不要去中国人开的酒店,中国人在外面,就知道坑中国人。去法国人开的地方,法国人至少不坑你。”原来,他们在那边有些不愉快。其实大爷有一点是搞错了,国花酒店不是专坑中国人,看谷歌地图的评价,他对大家都一样。他坑中国人的饭钱,往美国人的饭里加塑料片,还往俄国人的脸上吐唾沫。

告别了这几个叔叔阿姨。他们也不吵架了,高高兴兴地议论着进去丹萨旺超市采购去了。我继续往北走。

走到西北角的路口,看到“鑫腾大酒店”正在庆祝他们新搞的“维加斯娱乐城”开业。在大声的“好运来”音乐当中,主持人气宇轩昂地宣布着每一桌玩家的高分成就。到这里,主城区就算是差不多了,我就掉头往回走。走到一半,又看到一辆好久没洗的贵州车,几个中年人正往那儿走。我问领头的说:

“你们也是自驾过来的吗?”

“是啊。”

“过去琅勃拉邦和万象了?”

“泼水节嘛,已经玩过了。现在是往回走。”

“下面哪里最好玩?”

我说这话的时候,“下面”本来指的是孟赛南边,即琅勃拉邦,万象,你也可以理解为下寮地区。

“当然菩萨店(音)最好玩啦。”

“那是什么地方?”

中年人终于绷不住了,咧开嘴,笑着说:

“就是找小姐姐的地方啊。”

他钻进车里去。过了一下,又说,

“就在这条街下面,有好多啊,你自己去看啊。”

我不知道该说什么。想了想,很大声地说了一句“谢谢”,然后就回酒店睡觉去了。中间还是出于好奇到丹萨旺赌场边上的迪厅看了一眼,很失望,只有不到十个涂脂抹粉的本地少男少女,你们就这点人,把灯光音乐开那么大有个锤子意思。

D4 2023-4-16

今天我打算把孟赛的主城区绕着走一遍。从地图上可以看到,主要的区域就是由四条大道围起来的,约莫成一个平行四边形。从这些大道向里外再各伸出一些毛细血管的街道。我从南方的那个角出发,先向东北方走,这样逆时针绕一圈走回来,大约花费两个小时。

首先要在这里补充一下对于孟赛这个城市,或者说对于东南亚这种小镇子的大体印象。在这个季节,雨季尚且没有开始,因此地面很干燥。在一些大路上,柏油路的两侧首先是下方打空的下水道,顶上覆盖一层石板。不管有没有这个下水道,路的两侧永远蓄着一层沙土。有些地方是湿润的,但那是污水。几乎没有垃圾桶,在路口旁边的草地、大桥两端的河堤、其他一切方便的地方,都有垃圾。我比较熟悉东北的非工业小镇,那里差不多也是这样的。区别在于,这里的生机更加茂盛,在金属光泽的臭水沟旁边,有时有水鸟和他们的蛋。镇子里有许多农村土狗,有的流落在街上,瘢痕点点,用灰色的眼神看着彩色的世界发呆。至于猫,在这样缺乏王道和锦衣玉食的地方,猫是无法存活的。

电线差不多和马路走在一起。没有密集的聚落,没有高层建筑,因此电线并不乱。但离开城区一点的电线常常附着有巨大的蜘蛛网。红绿灯看不太懂,我认为一定程度上是混乱的,但汽车仍会等灯,摩托车有时也会。这是在没有交警的情况下。路牌是有的,但不多,而且一般指向一百公里以外的地方,比如奠边府、丰沙里、琅勃拉邦,很少有本地值得导航的方向。可能也就是机场、火车站和一个六十公里以外的溶洞。本地人主要骑摩托车,开车的不多不少,走路的一般是还没完全落脚或没有钱的中国打工者,或者我这样的人。

路边各种标牌的颜色比较花里胡哨,但是字体没有什么变化。中文使用一种常见的香港-东南亚风字体,老挝文大概有一种或两种黑体,英文则是几乎一律 Times New Roman。有些店铺会使用自己设计的艺术字。政府机关的标牌一般是老挝文-英文(乌多姆赛省教育和体育部没有英文,只有法文),旅馆和商店则大多是老挝文-中文-英文,后两者有时会省略。但理发店大多还要包含越南文。也许许多越南人在这里当理发师?

饭店一定有招牌,通常是印刷在塑料布上。而售卖工业品的地方则未必有招牌。店面同中国南方一样,对街道整个张开怀抱,临街的一面只有不锈钢方管和卷帘门,白天卷帘门完全拉起来,像二次元女人那种大到变态的眼睛。这样的大眼睛采光很好,因此店里的电子照明则常常很坏,到了晚上聊胜于无。店面大多是一层平房,屋顶是红色的彩钢棚。旅馆和其他的住宅一般是三层的小楼,带有显眼的阳台和较大的窗子。主要的建筑材料就是红木、沙石砖瓦、空心钢管和彩钢片。除了砖瓦沙石以外,其他的几种建筑材料我都看到街边有人卖,那不是店面,而是仓库,除了建筑材料什么都没有。泼水节时我看到有一个大爷守着他的空心钢管仓库,门口放了一台大到夸张的音响,喷出东南亚电摇的火舌。他一个人弹着吉他,戴着墨镜,从下午到入夜,在那里欢快地摇晃着。

饭店有本地人开的,也有中国人开的。中国人开的饭店有许多大圆桌,本地人开的都是方桌。中国人没看到有开文艺范儿饭馆、酒吧和咖啡厅的。在那些地方,消费较高,老板可以用英语沟通,但是中文完全不会,除非是他们上大学的女儿回来帮忙,才可以说一点。有一间书咖,里面有凯山丰威汉的巨幅画像和一些越南语书籍。在消费较低的饭馆,比如我今天中午所吃的,点菜的阿姨就不能讲英语,只能说一点塑料中文,比如“要鸡蛋么?”。

本地有两家医院。省级的公立医院在镇子边缘的小院子里,那个院子连硬化地面都没有做。而一间私人医院则是镇上最高的楼。有一些政府机关的院落很大,但里面看着就像八百年没有活人,旗杆上的国旗党旗跟晚秋干枯的败叶一样。另外一些则看起来很滋润,例如财政部和司法部。本地有几间学校,有公立的乌多姆赛中学,有中国人捐建的”寮北学校“,也有越南人合办的学校。其中中国人办的学校是条件最好的,而且似乎包括小学和整个初高中。我钻到里面去看了,他们小学的考试包括汉语、拼音、英语和数学。本地还有至少两块状态不错的露天七人制足球场。

大量的本地人在卖地。由于缺乏专业的房地产中介,老挝的地皮交易一般就是先打出一个塑料布,上面用几种语言印着“卖地”或者“卖屋子”之类的话。中文字体和语法都很笨拙,一看就不是母语者搞出来的,但总是最大最显眼的部分。这样塑料布上,英文很少见到,越南文倒是有一些。

在主街上有一条路可以上山,山顶是一座庙,还有省级的佛教协会。这个协会是一座二层的小楼,是一对美国的夫妇捐建的,根据我查到的讣告,这是为了纪念他们在老挝从事国际主义事业,但很快死于交通事故的儿子。庙里有一座佛塔、一尊露天大佛像和一切其他的附加建筑。有几个年轻人正在礼佛,他们拿树叶沾水,然后涂在塔底的小佛像周围。几个僧人跽坐在铺了黄色绒毯的矮台子上,接受信众的致意。音响放着玲珑多彩的音乐,大量的蝉在这些音乐背后凄厉地叫,其中有一些趴在雕刻成巨型九头蛇的台阶扶手上。

中午我吃了本地的饭,根据图上的内容,我猜测我点了一碗猪肉粉。可是猪肉非常少,而且给我上了没有预料的一碗生豆芽、一碟辣酱、一筐生薄荷和生菜、一碟青柠和青辣椒。豆芽很好吃,但是生薄荷有点接受不了,况且里面还有一些叶片是黑烂的。

本地和越南有深刻的政治联系。我所住的酒店来了一些越南的大员,看起来是从奠边省(Tỉnh Điện Biên)来帮扶乌多姆赛小兄弟的。那个省份的老族人口相当多。当我回去的时候,他们在大堂围着一张红木长桌正襟危坐,门外站着他们的保安。

在孟赛的日子就到此结束了。来的时候,我抱定的是一种考察的目的。我看了毛年轻时写的寻乌和兴国两个调查报告,意识到最重要的是开调查会对账,把所有屋檐和寺庙表皮覆盖之下的城市的血肉,也就是经济活动,给量化地算计清楚。可是他有一只军队,我并没有,因此我并不能问出那些重要的问题。在本地路边有时同打工的年轻人也讲话,但他们没什么可说的,只想找女人来玩。开店的老板一般不大愿意回答我的问题,我也并不善于聊天,在我敢于谈到经济的方面以前,对话早就生硬地结束了。我甚至想过租一张摩托车跑到矿上去,可是也被开药店的老板娘善意地劝阻了。想了想也没有那样强烈的动力去做调查,那么,便全当是一次放松的旅行吧