清凉春日,轻松一刻,想到哪里,写到哪里

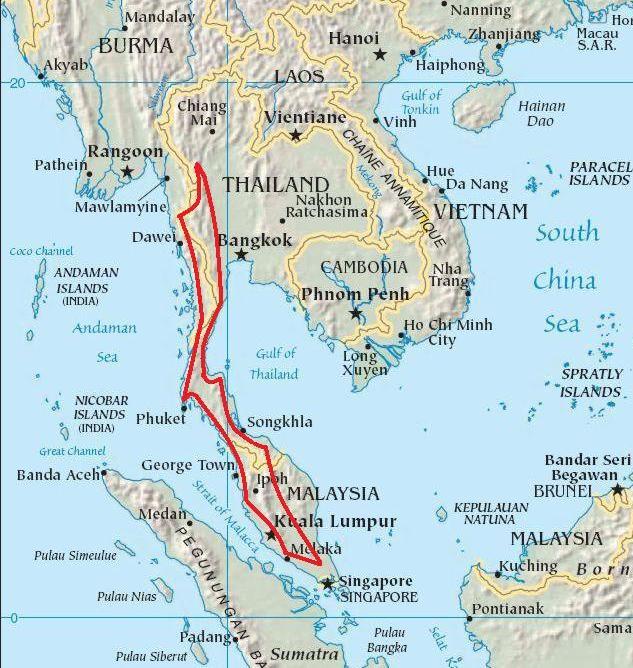

我最近在以一个很慢的节奏画着东南亚这一片的地图,发现横断山系这里的地名就非常怪。可以说相对于中国境内其他的山脉、山系而言,这些山的有用的中文资料是很少的。甚至一开始我花了一阵功夫才弄明白当今较为规范的名字究竟都是哪些。我最后做了一个图来帮自己理解这些东西。

<font color=grey>横断山系和周边地区的示意图。 </font>

实际上看,伯舒拉岭-高黎贡山以西似乎不太算是狭义的“横断山系”旅游区了——除了一点,在公路没有翻修的时候,一些人喜欢搞丙察察穿越。听说现在已经修好了路,但是走起来还是很刺激。也许应该在未来的某个时候去看一眼。

<font color=grey>察隅-察瓦龙-丙中洛线路,横断山系西段的好地方。稍微再往西南去,进入缅甸北部,到了枯门岭(野人山)和胡康河谷,就是另外一种画风了 </font>

岷山以东,自然更是算作横断山脉以内的中国,或者说康区以内的四川。根据清末民初的川边特别区-西康省的地域来看,连邛崃山也要开除康籍。我画着玩的时候,比较感兴趣的也就是横断山系里面属于康区的,川滇交界地带附近的一系列山脉河谷,即怒江-怒山-澜沧江-云岭-金沙江-沙鲁里山-雅砻江-大雪山-大渡河一带。由于中国国家地理编辑部二十年如一日像中了邪一样地鼓吹这一区域的旅游资源、自然景观,又因为我小时候主要的课外阅读材料就是中国国家地理杂志,故导致我对这一带有某种怀旧的感情。实际上我亲身的体验仅限于去过一次丽江,而且还是浅尝辄止。

怒山的九十亿个名字

对于世界上的一些生物(比如生活在伽莫夫写的科普书里面的匈牙利贵族)来说,超过三的数字都是大到不可数的,那么实际上六七个名字和九十亿个名字并没有质的区别。也许如果怒山真的有九十亿个名字的话,还反倒并没有考证的负担。就好比说你有个什么东西坏了要修一下,如果它特别难修,那么当你看到一团真正的乱麻的时候,你早就呸的一声转身去吃中午饭去了;但是如果你只是看到一些奇奇怪怪的边角需要调整一下,你就觉得你又行了,开始以一种日常锻炼的姿态来解决这个问题。几个小时过去,你的中午饭很快就生出两只可爱的小翅膀,吱哇吱哇地飞走了,你还蒙在鼓里。我之前就是这样的。后来,我的盒饭给我写了一封信,它在里面指出怒山的名字的数量非常适中。

最开始的时候,我看到地图上说怒山又叫他念他翁山。或者有人说,在怒族所居住的那一端河谷叫做怒山,而向北进入西藏,就叫做他念他翁山,再向北和唐古拉山对接。在他念他翁山和怒山分界处有一群雪山格外的漂亮,叫做梅里雪山。梅里雪山的高峰叫做卡瓦格博峰。在梅里雪山内部,靠南边的一段儿,叫做太子雪山。从太子雪山往南一段,叫做碧罗雪山。碧罗雪山不属于梅里雪山,而一般被看做是怒山的一部分。从碧罗雪山往南到保山一带则是怒山的另外一部分,被称为小怒山。

这还没完。从保山往南,进入临沧境内,这条山脉变得破碎又虚胖,产生窝坎大山、邦马山、老别山等许多子集;然后向南进入缅甸,构成了掸邦高原东侧(萨尔温江以东)的山地,又进入泰国,成为泰国的昭披耶河(Mae Nam Chao Phraya)平原和缅甸南部德林达依(Tanintharyi)平原的分界线,这一段在泰国境内被称作他侬通猜(Thanon Thong Chai)山;再往南,又有了缅甸境内的部分了,先是相对靠北边的被叫做比劳山(Bilauktaung),然后往南又叫他念他翁(Tanintharyi)山,或者按照英国殖民者留下的老话讲,叫丹那沙林(Tenasserim)山,最后过了克拉地峡,一路捅到马来半岛南段,直到马六甲海峡才停下——按照维基百科的说法,不算他侬通猜山,从它往南所有的部分都统称为他念他翁(Tenasserim,这里采取了丹那沙林的名字)山,泰国人管这段他念他翁山叫做 Thio Khao Tanaw Si 山,而按照百度百科的说法,连他侬通猜山自己也算作是他念他翁山的一部分,并且这段山脉“又称”他侬通猜山。

这些地名本身就具有一种破碎的文化气氛。假设说,现在来了一个古代的将军,手里的兵每个月拿一千五百块钱工资,每五年发一套衣服,而且还小得根本穿不进去。他一看到这些名字,马上就知道这不是他动得了的地盘。他会说,每隔几公里就换一种语言的地方,抢劫起来没有油水,要是圈养起来收税吧,必须得有征服全宇宙的决心才能控制得住。水果自己放着就会生虫,农田里几年就能长出士兵,而支离破碎的山区里专门出一些看社会秩序特别不顺眼的人。我曾经听博尔赫斯说在老挝深山的一些地方就有这种人,他们发明了一种又轻又透明的作物,块茎长得有克里姆林宫的大蒜头那么大,里头全是大肺泡一样的空洞,用绳子拴在郁郁葱葱的树顶上,顶端几乎飘到云彩那样高,除了博尔赫斯,外人不知道这种作物的存在,不管是收税官还是军头都没法从他们那里夺走它。山地总是让人互相离得很远,连风也常常在村庄之间迷路。

英文维基百科上说“丹那沙林”这个名字是马来语的人们弄出来的。具体来说,

This mountain chain is named after the Tenasserim Region (Tanintharyi) in Burma and its name in Thai is Thio Khao Tanaosi, also spelt as Tanawsri, Tanao Sri, Tanaw Sri or in Malay as Tanah Seri. All those names are corrupted form of the original Malay Tanah Seri, which means glowing land.

<font color=grey> 在英语的观念,或者说英语从泰国人那里得到的观念里面,他念他翁山、他侬通猜山是两串不同的山脉。他念他翁山的北端到不了清迈就要结束了。</font>

而且这山最初在马来人那里得名的时候叫 Tanah Seri ,到了缅甸人舌头上,才成为 Tanintharyi 省([tənɪ́ɰ̃θàjì táɪɰ̃ dèθa̰ dʑí],德宁萨伊-达云-德萨吉)。我有理由怀疑他念他翁这个名字就是从这里来的——百度百科里面说他念他翁山的名字成谜的时候,可能并不是说大家搞不明白这个中文名字的具体含义和来源。这些都应该是很清楚的。

也许搞不懂的应该是为什么要管正主北边几百公里远的一条山脉也叫他念他翁山。或者说,本节开头所报的那一大串菜名,真的应该被算在一起,凑成一条山吗?如果你看的是地形图或者卫星照片的话,很难认为唐古拉山和马来西亚的 Tanah Seri 算作同一山脉。

我一开始考虑这个问题的时候对这件事也没有明确的认识。我希望找到一些证据,凑出一个故事来,说古代人认为有这样一条山脉,它从唐古拉山往下走,一路贯穿到马来半岛。然后出于某种原因,他们就管这一整条都叫做他念他翁山,并且把这个名字标注在山脉的开头,也就是唐古拉山的末端。后来,他们又发现中间的几段各有各的名字,于是把这些也标上,最后就把他念他翁四个字完全挤去表示山脉开头这一段了。

然而,我唯一能确定的就是,近代的地学家的确以整体的眼光看待这条山脉。罗汝南1909年版《中国近世舆地图说》里面说:

怒江之东,澜沧江之西,则为他念他翁山。其系直达于暹罗。

藏学家任乃强出版于1933年的《西康图经-地文篇》第37节《喀哇革颇(此字原文为【⿱竹颇】,我打不出这个字,用颇代替)-怒山山脉》中写道:

西康……西南之神山,莫尊于喀哇革颇。汉人呼为雪山者是也。【Khaakerpu or Khaovakarpo】。在阿敦与门空之间,与澜沧江怒江平行,高出海面六千米左右,长亘百里,积雪晶莹,美于贡嘎。每年夏月,番族不远千里朝之,亦如冬季之朝峨嵋也。汉人辨黑水者,认此山为世界之脊,已于前篇言之。(第一编四十二节)

构成喀哇革颇之山脉,绵延甚远。南抵永昌,北达瓦合,殆成一长三千余里之直线。若更推而远之,则北连当拉而入于羌塘,南入缅甸而极于南海,盖数万里矣。

这山脉的完整性是承认了的。

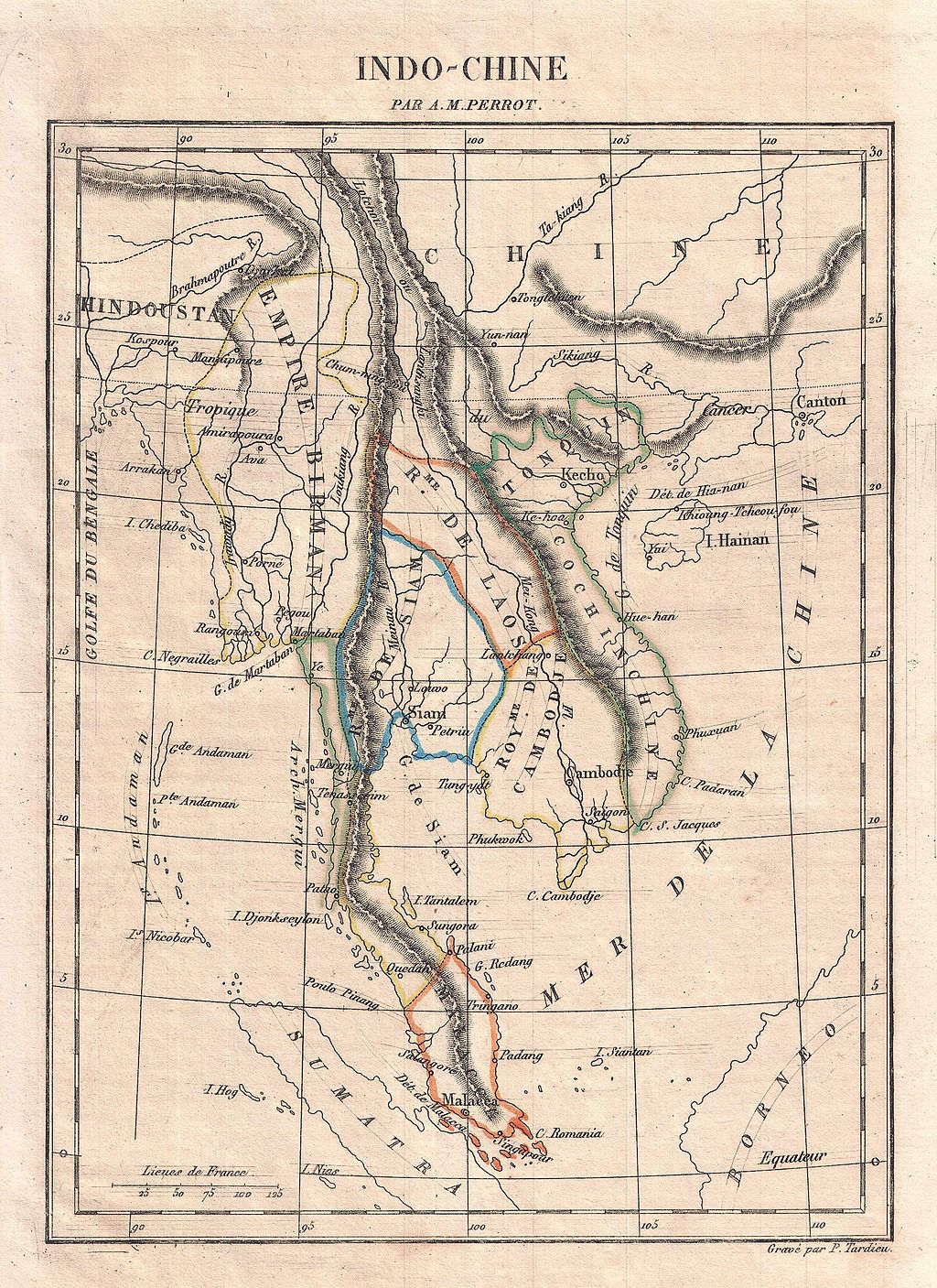

<font color=grey> 另外,在19世纪 Perrot 画的中南半岛地图中,就有这一条山脉的概念。 </font>

但是我找不到任何证据表示这个名字是从南段的原装他念他翁山那里拿来的。我能找到的最早一次在中文文献中出现“他念他翁”四个字是在叶瀚写的《论中国地势》里面,这篇文章被收进了1903年的《皇朝蓄艾文编》,因此不会更晚。叶瀚使用图表总结中国的山脉时,将他念他翁山脉列入横断山脉之一部。

可惜叶瀚没谈起他这里满篇没有出处的外文名字到底具体指的是哪些地方。另外,在《西康图经-境域篇》第42节《世界屋脊》里面,任乃强说:

我国人昔称怒山山脉为世界之脊……通过云南西部,入缅甸境内……藏人对此未有定称……阿敦之西者为喀革颇,近人地书称为他念他翁山脉者是也。

这里的喀革颇就是前文的喀哇革颇,即梅里雪山主峰卡瓦格博峰。事实上,除了在这里以一种模糊的语气,仿佛暗示了他念他翁不是当地原装的名字,而是“近人地书”的发明创造以外,作为常驻西康的“刘文辉御用地学家”(当然,任本人不喜欢刘,反而在解放之后为解放军入藏提供了大量帮助),任在专门论及他念他翁山脉的《喀哇革颇-怒山山脉》中,尽管花了一段话来讨论“这山该叫什么”的问题,但是丝毫也没有把“他念他翁”作为一个备选。他的意见是,要么就按照最重要的山道,叫做瓦合山脉;要么就按照最著名的山峰,叫做喀哇革颇山脉;实在嫌名字怪的,你叫他雪山也行,毕竟这是西康雪山特质最强的山脉。反正怒山是不好的,因为

怒夷所住,在此山脉之西。若山两侧,怒夷固不如傈僳之多。

他念他翁?狗都不看。

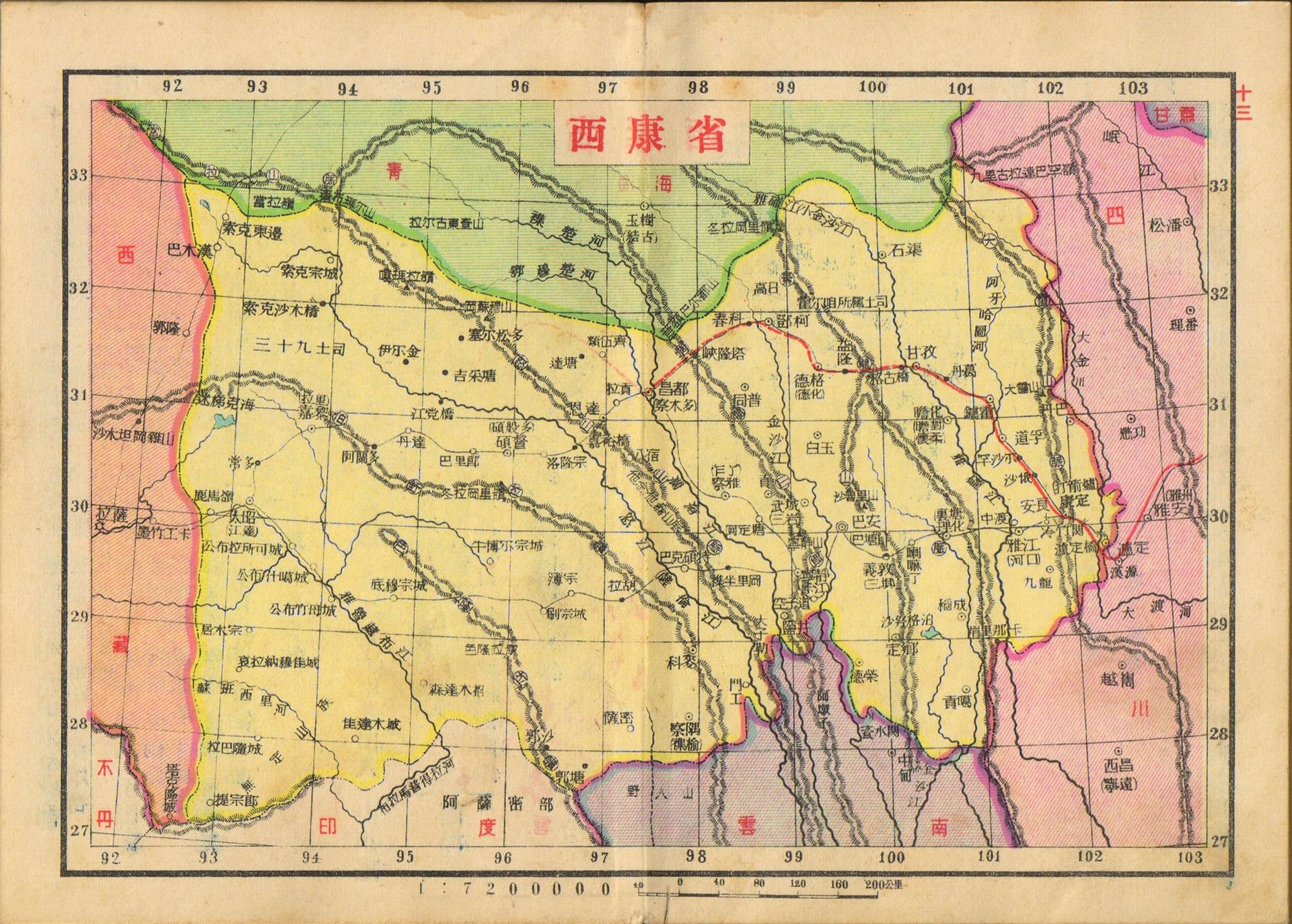

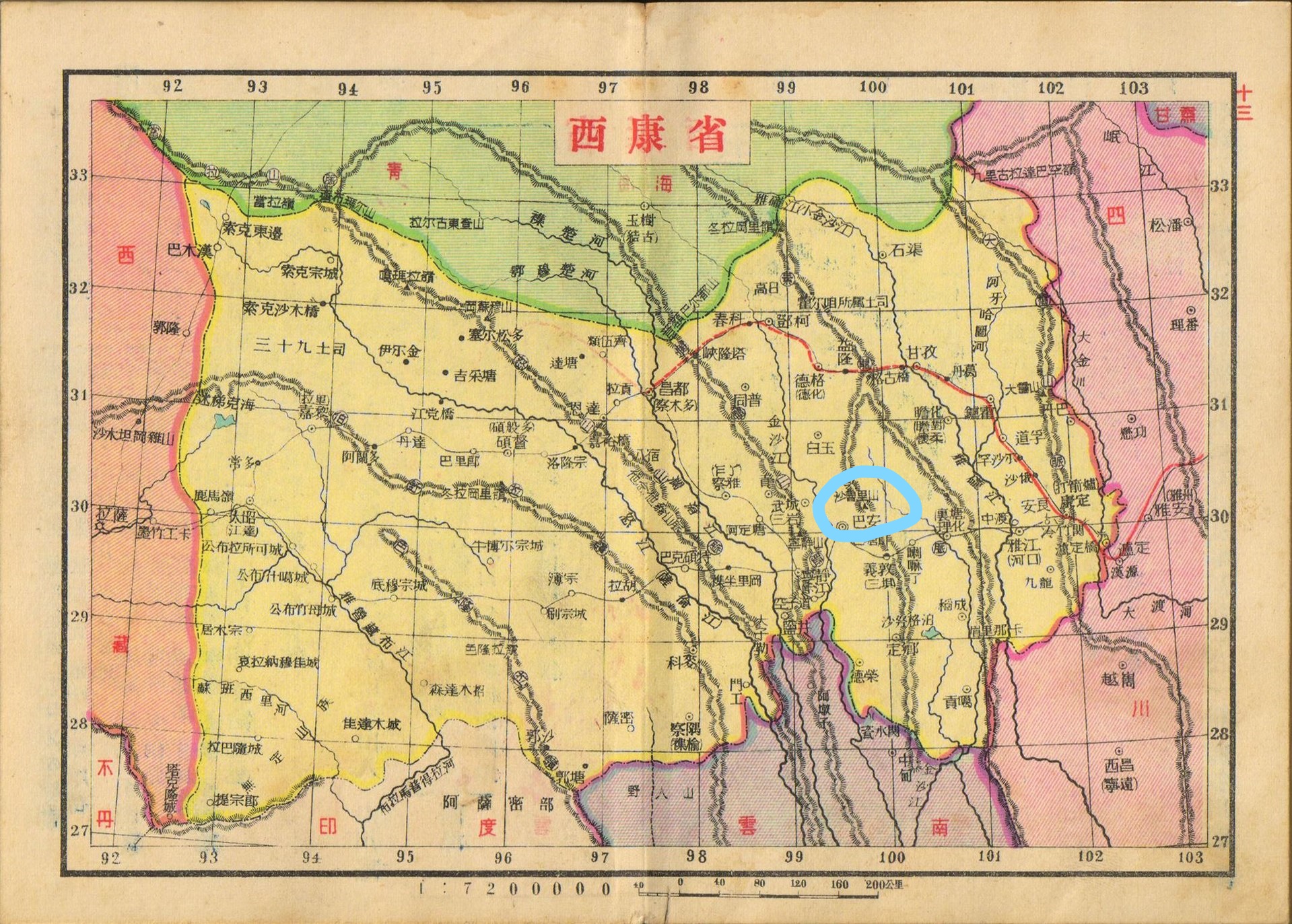

<font color=grey> 任乃强自己画地图,直接弃掉他念他翁和怒山的名字 </font>

<font color=grey> 1907年的一张地图(作者吴润德)采用了瓦合山的说法 </font>

可惜自从西康以来,所有的地图都没采用这些名字,反而采用了怒山/他念他翁山的说法。我暂且不知道这是怎么回事。

<font color=grey> 1920年川边地图,只写他念他翁,不写怒山 </font>

<font color=grey> 1936年西康地图,同时采用怒山和他念他翁山,怒山地位最高的一次,捅到唐古拉山脸上了都 </font>

<font color=grey> 1938年法西斯日本出版的地图局部,使用和现代中国地图一样的标法,在四川境内为他念他翁山,在云南境内为怒山。亦标注了四莽雪山,但未标注梅里雪山、太子雪山、碧罗雪山。 </font>

<font color=grey> 1956年中国官方出版的地图,只写怒山,不写他念他翁山。 </font>

沙鲁里山考

除了他念他翁山以外,沙鲁里山也具有一个模糊不清的名字,但是也有一些区别。第一个区别是,他念他翁听起来像是春晚小品那种扭曲的笑点结构下才能编得出来的地名,而沙鲁里则要略微洋气一些,像是90年代日本子供向星际气动格斗动画片里的某种反派经验包。第二个区别在于,介绍他念他翁山的资料,比如百度百科和某位up主做的视频都强调他念他翁这个名字的来源成谜,而同一家网站、同一位up主介绍沙鲁里山的时候,就完全没有提过沙鲁里山的名字来源的问题。问题在于,网络上似乎并没有任何资料指出沙鲁里山为什么叫这个名字。

令人比较高兴的是,我发现任乃强也曾经主题鲜明地试图回答过这个问题。

(不过他写的资料似乎至今仍然没有完全被电子化,很难在搜索引擎中出现。Google Books 其实有,但是没法看pdf。感觉很多,可能是大部分,流出国外被哈佛或者其他欧美院校捡到的中国古书,基本上都在 Google Books 里面实现了电子化,这意思就是说你在 Google Books里面搜文字是能搜得到里面的具体内容的。这一点上,我对于国内的现状还是有点不满,太多资料堆在地方研究机构的架子上吃灰了,马亲王当年写《显微镜下的大明》时成天跑档案馆,这本来是没必要的,电脑和互联网发明出来该有点作用才对。还有任的《康藏史地大纲》,在国图居然是表面开放获取电子版,实际却显示文件损坏;非得要跑到对岸的“国家”图书馆才能找到这本书的pdf。老实说,这操作真的有点涩。)

《西康图经-地文篇》第三十九节直接把一整节拿出来,标题就叫《沙鲁里山考》。显然,如果他能写一篇《他念他翁山考》,我会更加高兴的,但是现在这样已经很不错了。这篇文章的故事是这么说的:

常见的沙鲁里、沙鲁、素龙三种译名应该指的是同一山/山脉。

按理说应该有一座特定的山峰叫做沙鲁里山,并且在沙鲁里山脉中是比较显眼的。但是我在那边没听说有这么一座山。而且我到处去问去找还是没有,非常怪。也不知道这个名字什么意思。

最近和一个叫李蔚苍的朋友聊天,他说他在理塘的时候,有一个喇嘛跟他提起塔子坝这个地方的一处碉楼遗迹。我自己是见过的,当地人说是喇嘛寺,之前挡岳钟琪的路,给烧掉了。但是李说喇嘛告诉他这个是明清之间唆啰土酋的官寨。明清期间,唆啰人很狂。盘踞这里到处打架。后来清朝稳下来,就搬四川救兵把这些人灭掉了。汉人管他们的后代叫查理。

我想起沙鲁里山以前叫沙鲁日山,又知道当地人本身就管山峰叫xx拉,所以猜测沙鲁里实际上就是唆啰拉。

根据李描述的碉楼遗迹的位置,我认为

此山当为理化东北之大山道。此山道为经塔子坝至崇喜大道中之最高山脊,为理塘河与莫拉石河之大分水线,亦即故唆啰与理塘两部之界山,唆啰入侵理塘,必须经此,故理塘番呼之曰唆啰拉也。

我以前去那里的时候怎么就忘了问一下当地人呢?

《大清一统舆图》是以康熙派人和传教士一起考察时候画的图为蓝本,那时唆啰倒掉不久,大家有印象(所以写下了沙鲁里山)。乾嘉之间搞的《卫藏图志》就只有“沙布山”,说是在“沙鲁布”这个地方。但是我认为沙鲁布就是唆啰部,当地人语言里就是这样的。你们两本书差了六七十年而已,就搞这种讹误。现在又过去很多年,要不是老喇嘛提起,世人都快把唆啰人的存在给忘掉了。

地学之难若此。

说实话如果这是知乎回答的话我可能直接就点开评论区看大家是怎么喷答主的。比如说我现在到处都找不到《西康图经》之外任何关于西康唆啰人/查理人的记录。这也是没有办法的事情,我是一个后现代的键盘/扶手椅民间爱好者,被困在上海郊区的新冠隔离点里面,没有办法去向两百年前的理塘人确认这些事情。我知道的理塘人就仅限于丁真、丁真的舅舅,还有丁真的阳光彩虹小白马,但是我跑到抖音上去喊他们,他们都不回答我,这又能有什么办法呢?地学之难若此。

更搞的是,在《西康图经-境域篇》第41节还提到了“云南维西县”的“梭罗山”(Solo La),从描述看这座山应该是高黎贡山的一部分,往西去就是“潮湿多瘴为野人窟宅,汉人不能至”的迈立开江上游地区了,所以跟沙鲁里山没有关系。

第三个情况仍然一定程度上对可信性有损。根据这个材料,真正的沙鲁里山应该在理塘东北,塔子坝附近,是“理塘河与莫拉石河之大分水岭”(我也不知道莫拉石河是什么,这个兴许倒真是去一趟理塘能解决的)。但是,民国时候出的地图都把沙鲁里山标到了理塘的西北,而且似乎和当代的地图说法是一致的。当然,他们没有给出理由——我可以猜测地图是一代代延续下来的,这座山也确实是附近最高的山,照这么说也许他们的标注是完全随意的。问题在于,比他们年代更晚的任乃强给出了一个完全不同的结论,却没有解释前人说法所不能成立的理由。

<font color=grey> 1933年地图中的沙鲁里山 </font>

<font color=grey> 1936年西康省地图中的沙鲁里山 </font>

<font color=grey> 老地图的沙鲁里山和 Google Map 的标注大约一致。《沙鲁里山考》确定的沙鲁里山位置在塔子坝附近,相差甚远。</font>

但是目前这是我发现的唯一一条关于沙鲁里这个地名的来源的资料,所以我别无选择,为了维护睡梦和黑夜的和平,只能相信它。

地名的不可知论

很久以前,我曾经在知乎上看到过一对问答,感觉有所启发。

问:为什么连明朝都有人知道英国在哪里,作为清朝最高统治者的道光皇帝反而不知道?

根据评论区的说法,答主引用了《破译边疆,破解帝国:印度问题与清代中国地缘政治的转型》的内容。其中试图先把整个故事讲一遍,告诉大家皇帝、将军、学者、外国人各自都知道什么,做了什么,以此来展示和分析这些人头脑中的观念、观念和现实怎样互相影响变化。总之,是历史学家做的事情,放在知乎上是个好故事。

其中关于地名不可知论的一段话说:

……可以发现耶稣会士的西洋地理制图学知识在为乾隆绘制地图时的影响力是很有限的。西洋学者的与当时欧洲接轨的最新知识并不能成为破除旧有错误的权威参考,相反却必须为康雍时代的旧有图像遗产和清朝自身的地理考察结果让步。

耶稣会士甚至在清朝境外的地名命名上都毫无话语权:他们自明末以来沿用的统一地名标准如“德里”“莫卧儿”等都不能使用,而只能使用清朝从异国报道人(如商人、水手)处得到的称呼,如“腾吉斯鄂谟”(即里海,满蒙混合词语)、“痕都斯坦”(莫卧儿,察合台文)等等。

跟其祖康熙不同,乾隆从未使用过西方的地理术语或知识阐述过他的地理观念,更从未参考过世界地图以讨论事务。他的诗歌里频繁使用佛教“贍部洲”的概念或各种满蒙回藏的术语,却从未使用过任何西方地理学地名术语。据耶稣会士回忆乾隆直言不讳的对他们绘制的域外地图真实性表示怀疑:

“人们往往说天下万国,即国家数量无数。有些地方本身是无法进入的,且无人居住,所以你们不可能去……你们至少会缺乏这些国家的地图吧?“——乾隆有这样的认知,倒不是他对西方科学有什么敌视,而是清人的整个地理认知,长期都陷在“地理不可知论”的泥淖里爬不出来了,面对林林总总层层累积的混乱地理命名与不同文化互相龃龉的世界观,最后只能“姑录存之,备参考焉”。

“由于中国学者意识到了有关外在世界之精确可靠的信息难以取得,又由于他们拥有一种能容忍矛盾意见且推迟判断的文本方法论,一般而言,他们对待外国地理学的态度可以称之为地理不可知论……没有任何一种关于世界的概念能取代其他各概念,而对地理学证据之价值的判断则仍然是临时性的。”

在这一部分中,清朝长期都一直没有弄清楚英属印度和英国的联系,搞不明白“披楞”人和“英吉利”人的关系,对于什么噶哩噶达、聂嘎金那之类地名的认识,完全是躺平死机的状态;不能整合分析帝国各方向的地理知识,也不能具备对于一特定方向地理知识的时效性,甚至对于已有的知识,都不能维护,连披楞(英属印度)人是英国人这种简单又特别重要的事实,都能随着年号的改换彻底忘掉。原文特地指出了乾隆死后到道光这段时间里知识的大量流失。和上面任乃强指出沙鲁里山名字在乾隆前后的两本地图上发生变化的事情放在一起看,很有趣。

这种地名不可知论和中国当时的各种奇怪事情一样,都是前现代大礼包配套的玩意。其遗毒至于今日。我长期以来一直都有一种感觉,即迟至新中国建国前后,中国人对于自己国土,特别是一些边疆区的认识或许都是极度不完善的。意思是说,哪怕他想要弄明白,若不亲自去走一遭,而只在文献里面去考查,多半会把自己完全绕晕掉。因为近代化以来,始终缺乏一个有力的中央政府,即不能有一个规范化的机构,导致虽有消灭地理不可知论的地学能力,却无执行的办法。自清末西学改革以来,各种命名随意叠床架屋,首先是西方讲不同语言的探险家来了又走,一人弄一套名字,还免不了犯错。他们自己为着地名的事情都要在期刊上折腾半天,而译成汉语的时候,又是一个译者改一套名字。因此新中国以来,便做了系统的科考测绘,对于地图上打印的东西,至少都算是有了规范的说法——不过,细究起来,仍然有些地方会是一笔陈年烂账。有(文明)人居住的地方是相对好办的,河流也还行,因为水路的便利,河流常常在交通上具有比在地理上小得多的尺度。但即使这样,也会有一条河好几个名字的现象。山脉就很尴尬了,因为同样的交通原因,山脉总显得比它实际上要大一些,将山脉甚至山系联合起来作为一个整体去认识,就更加难。人关心的地方,比如隘口或小道两侧的山,可能有名字,或者是极其漂亮、甚至作为圣山的,也有名字。但是大多数山头离住在它们旁边的人们来说太远又太普通了。于是来了一个骑着马的官员或者科学家,身后跟着几个背夫。这个人皱皱眉头,大笔一挥,从一个山头将名字就推广到一整片山去。对于同一处山脉,就可能推广出好几个名字,要养一阵蛊才能决出胜负。巧的是,我小时候就听说横断山系地区是一个养蛊的好地方。